受损组织会启动一系列复杂且有条不紊的事件,以修复受损区域。这些事件可能包括通过血管生成因子增加血管化、细胞增殖和细胞外基质沉积的增加,以及炎症免疫细胞的浸润,作为摧毁坏死组织的过程的一部分。伤口愈合过程始于细胞向伤口极化、开始突出、迁移并关闭伤口区域。这些过程反映了单个细胞以及整个组织复合体的行为。

多年来,研究人员一直使用伤口愈合实验来研究细胞极化、组织基质重塑,或者估算不同细胞和培养条件下的细胞增殖和迁移速率。伤口愈合实验已被用于研究细胞极性以及通过Rho家族GTP酶、微管和高尔基体的方向、p53在细胞迁移中的作用以及其他生理过程对肌动蛋白细胞骨架结构的调控。这些实验通常涉及培养一个汇合的单层细胞,然后通过在单层中划线来移位或破坏一组细胞。由这个“伤口”产生的开放空隙随后会在细胞移动并填充受损区域的过程中被显微镜检查。这种“愈合”效果可能需要几个小时到几天不等,具体取决于细胞类型、条件以及“受损”区域的表面积。

这些“划痕伤口”实验的缺点是缺乏明确定义的伤口表面积,或者细胞之间的空隙。这些伤口的大小和宽度各不相同,这阻碍了结果的一致性,并在孔与孔之间造成了差异。此外,“划痕伤口”实验通常会对伤口边缘的细胞造成损伤,这可能会阻止细胞迁移到伤口部位并进行愈合。

艾美捷CytoSelect 24孔板伤口愈合分析试剂盒(#CBA-120)通过提供专有的处理过的插件克服了这种不一致性,这些插件可以产生一个明确定义的伤口区域或空隙。细胞被培养直到它们在插件周围形成单层。移除插件后,会在细胞之间留下一个精确的0.9毫米开放的“伤口区域”。此时可以对细胞进行处理并监测其迁移到伤口区域的增殖情况。通过在特定时间点固定样本或进行延时显微镜检查,可以测量这些事件的进展。

CytoSelect?伤口愈合实验试剂盒包括专有的“伤口区域”插件,用于检测细胞的迁移和伤口愈合特性。该试剂盒包含足够的试剂,可用于评估24个样本。这种插件适用于大多数细胞类型和实验条件。产生的0.9毫米伤口区域与大多数显微镜和成像系统兼容。

测定原理:

CytoSelect? 24孔伤口愈合实验试剂盒包含2个24孔板,每个板包含12个专有的处理过的塑料插件。这些插件可以创建一个0.9毫米明确定义的伤口区域,用于测量细胞的迁移和增殖速率。迁移的细胞能够伸出突起,并最终侵入并关闭伤口区域。可以使用手动固定和显微镜成像来确定细胞的增殖和迁移速率。提供固定溶液以在特定时间点停止细胞。还提供细胞染色剂和DAPI染色剂,以便在光学和荧光显微镜下查看结果。

相关产品:

1. CBA-100:CytoSelect? 24孔细胞迁移实验(8微米,比色法)

2. CBA-101:CytoSelect? 24孔细胞迁移实验(8微米,荧光法)

3. CBA-102:CytoSelect? 24孔细胞迁移实验(5微米,荧光法)

4. CBA-107:CytoSelect? 24孔细胞迁移实验(12微米,比色法)

5. CBA-125:Radius? 24孔细胞迁移实验(显微镜法)

CytoSelect 24孔板伤口愈合分析试剂盒组成(室温运输):

1. 24孔伤口愈合实验板(部件编号112001):两个24孔板,每个板包含12个伤口区域插件

2. 细胞染色溶液(部件编号11002):一个10毫升瓶子

3. DAPI荧光染色剂(1000倍)(部件编号112002):一个30微升小瓶

4. 固定溶液(部件编号122402):一个20毫升瓶子

未提供的材料:

1. 迁移细胞系和培养基

2. 带DAPI滤光片(350纳米/470纳米)的光学/荧光显微镜

3. 用于测量伤口闭合的成像软件

4. 镊子

5. 磷酸盐缓冲液(PBS)

储存条件:

收到后,将DAPI荧光染色剂转移到-20摄氏度。将所有其他组分储存于4摄氏度。

结果计算:

闭合百分比:

1. 确定明确定义的伤口区域的表面积。总表面积 = 0.9毫米 × 长度

2. 确定迁移到伤口区域的细胞的表面积。迁移细胞表面积 = 细胞迁移长度(毫米) × 2 × 长度

3. 闭合百分比(%) = 迁移细胞表面积 / 总表面积 × 100

迁移速率:

确定细胞进入明确定义的伤口区域的迁移速率:

迁移速率 = 细胞迁移长度(纳米) / 迁移时间(小时)

结果示例:

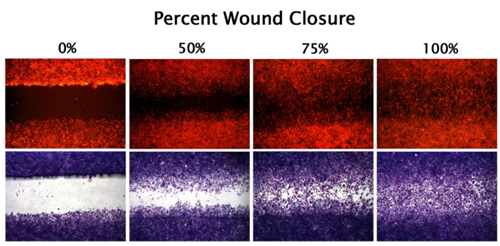

下图展示了使用CytoSelect? 24孔伤口愈合实验试剂盒的典型结果。不应使用这些数据来解释实际结果。

图:MEF/STO细胞的闭合百分比。使用CytoSelect? 24孔伤口愈合实验对STO细胞进行测试。细胞培养24小时,直到形成单层,此时移除插件以开始伤口愈合实验。细胞通过相差显微镜(未显示)、DAPI标记和细胞染色来监测,以确定闭合百分比(0%,50%,75%和100%)。

CytoSelect 24孔板伤口愈合分析试剂盒文献参考:

1. Ridley AJ, Schwartz MA, Burridge K, Firtel RA, Ginsberg MH, Borisy G, Parsons JT, Horwitz

AR. (2003) Science 302, 1704-9.

2. Horwitz R, Webb D. (2003) Curr Biol. 13, R756-9.

3. Lauffenburger DA, Horwitz AF. (1996) Cell 84, 359-369

微信扫码在线客服